Славяно-арийское взаимодействие: внешность князя

Славяно-арийское взаимодействие: внешность князя

В данной статье мы рассмотрим очень интересную тему – внешность славянского (не только восточнославянского!) князя языческой поры.

Интересно, что данная тема оказывается непонятной без обращения к широким индоевропейским параллелям.

Итак, правитель должен отличаться по внешнему облику — эта логика, судя по всему, прослеживается у восточных славян-язычников. У них князь резко отличался по внешнему облику от всех других людей. Начнём, однако, с другого. Своеобразным «потомком» обряда посвящения (инициации) князей были древнерусские княжеские постриги, проводившиеся в три или четыре года и сопровождавшиеся пиром. В христианские времена данный обряд проводился с благословения духовенства, даже епископом, но имел древнюю подоснову, о чём писали ещё И.Н. Болтин и Д.И. Иловайский. Видимо, семантически он был связан с посажением на коня. Последний обряд, упомянутый под 1192 г. относительно юного Всеволода Юрьевича, слишком «отдавал» язычеством, потому, по всей видимости, и был упомянут летописью единственный раз. Сопоставление с южнославянским обрядом плетиво, стрижбу, индийским обрядом чудакараны (букв. `делание причёски`), праздником цœуœггаг у осетин и постригами в Литве показывает, что перед нами — древний языческий обычай, возможно, восходящий ещё к праиндоевропейским временам. В летописной традиции и в Осетии отношение к постригам как инициации частично смазано, но обращение к индийским источникам показывает необходимость и чрезвычайную важность чудакараны для каждого дваждырождённого. У осетин в три года мальчикам полностью меняли одежду и, устроив кувд (священный пир), в первый раз брили им головы. Везде данный обряд так или иначе соединён с христианскими представлениями. Так, плетиво совершал крестный отец мальчика, обычно в 5-7 лет. Восточнославянская этнография при рассмотрении вместе с данными этнографии осетинской также даёт немало для доказательства того, что постриги князей Древней Руси действительно являлись возрастной инициацией. В одних регионах восточнославянской территории постриги позднее проводились в Великий Четверг, причём и над малыми детьми, и над скотом и птицей, что имело уже просто охранительное значение: к скотине, помеченной в этот день, не посмеют прикоснуться ни гад, ни зверь. В старообрядческой среде гуменца на макушке уже переосмыслены в христианском духе, как символ бессмертия. Здесь уже забыли о языческой составляющей данного обряда. В украинской традиции, судя по документам XV-XVII вв., сохранились сведения о том, что постриги связывались с посажением на коня, которое приурочивалось к 1 сентября, т.е. к началу Нового года. Связь начала года и новой жизни человека является архаичной чертой обряда. В Белоруссии в свадебном приговоре постриги связываются с переходом из детства в «мужскую славу». Та же схема в обобщённом виде отражена и в таусене: Кто скоро дарит, / Тот парня родит: / На коня посадит, / В чисто поле проводит.

«Мужские» черты обряд сохранил и у осетин. Без его совершения никто не мог здесь стать полноправным членом общины. Интересным отзвуком тех же представлений являлся и ритуал, отмеченный в Саратовской губ. В один из нетяжёлых дней на стол ставили хлеб-соль и сажали на него ребёнка. После этого мать трижды кланялась ему и, что вызывает наибольший интерес, прощалась с ним. Таким образом, он как бы уходил в мужской мир из её мира.

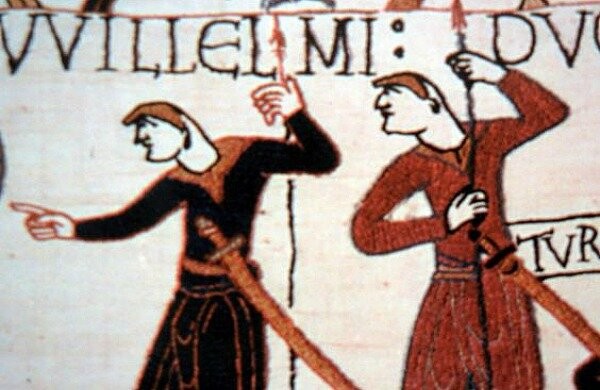

Обряд же постригов в Древней Руси как-то связан с причёской князей языческой эпохи, оставлявших длинные усы и чуб, но не бороду, как, в частности, следует из описания Святослава Игоревича Львом Диаконом. Чуб, как на то указывал данный византийский автор, был признаком знатности рода. Для самого Льва данный обычай должен был представляться поразительным, ибо в империи обрезали волосы на голове (или сжигали их) только в качестве серьёзного наказания. Таким образом, добавим попутно, наружность русского князя резко отличается и от внешности скандинавов, зато весьма напоминала внешность представителей некоторых индийских родов. Изначальная безбородость древних князей доказывается и изображениями Владимира Святого на золотых и серебряных монетах.

Отпускать же длинные бороды древнерусские князья, видимо, стали позднее, может быть, даже в первой половине XII в. «Моложьшему сѧ не поклоню, — говорил Юрию Вячеслав Владимирович в 1151 г. — Да се ѧзъ тебе старѣи есмь не маломъ, но многомъ: азъ оуже бородатъ, а ты сѧ еси родилъ». Такой довод, судя по всему, считался в те времена серьёзным аргументом при доказательстве прав на Киев, потому интересен и вывод, который далее делает престарелый князь перед войной с братом: «Пакы ли хощеши на мое старишиньство поѣхати, ѧко то еси поѣхалъ, да Богъ за всимь». У обычных же людей, вопреки мнению М.В. Левченко, в том числе и у славян-язычников, борода в различных индоевропейских традициях – сосредоточие мужской силы, в том числе и магической. «Борода – признак мужества», — говорили уже во времена В.И. Даля. Согласно Абу-Гамиду аль-Гарнати, народ, живший в лесах и бреющий бороду, отличался от русских. Видимо, данный автор имел в виду некий финно-угорский этнос, может быть, предков современной мордвы. Печенеги, согласно данным Ахмеда Ибн-Фадлана и аш-Шарифа ал-Идриси, также порой не отпускали бороду.

Судя же по описанию Ярославской битвы 1245 г., тогда «долгие бороды» были едва ли не этническим признаком руссичей, по крайней мере, в глазах поляков, на что обратил внимание ещё М.С. Грушевский: «Ляхомъ же лающимъ, рекоущимъ: «Поженемь на великыи бороды!». На фоне подобных свидетельств ясно, что борода в Восточной Европе порой имела значение элемента этнической идентификации. Вспомним вызывавшего единодушное возмущение единственным бритым ольвиополитом у Диона Хризостома, который отказался от гомеровской бороды, чтобы подольститься к римлянам. Судя по псковской календарной песне, борода являлась объектом настоящего любования даже для священного животного язычников – козла. Вырывание бороды Яном Вышатичем у волхвов воспринималось, несомненно, как весьма и весьма позорное для последних деяние.

Покушение на бороду посла являлось поводом к войне, причём как в Древней Руси, так и в Древнем Израиле. В поздней традиции барин в наказание, в частности, мог остричь крепостному полголовы и полбороды. Таким образом, ветхозаветная традиция здесь не противоречила древнерусской. В исторических песнях особо подчёркивается, что ради исполнения военной хитрости Платов был вынужден обрить бороду, что считалось, судя по контексту, немалой жертвой с его стороны.

Покушение на бороду свободного человека строго каралось ст. 8 Краткой Правды (КП) и ст. 67 Пространной Правды (ПП). То же мы видим и в сборниках норм церковного права. В более же ранний период истории не меньше ценился и ус. Но если в КП за покушение на бороду и ус назначалась равная продажа в 12 гривен, то ПП говорит уже только о бороде. Подобные наблюдения, видимо, отражают не ошибку писца, как полагал М.Д. Присёлков, а определённую эволюцию воззрений восточных славян. В более ранний период усы явно имели большую статусную ценность. В данном случае представления последних имеют интересную типологическую параллель в абхазском обычном праве, где за воровство человеку обривали один или даже два уса, что считалось более тяжким наказанием, чем штраф.

Но почему же восточнославянские князья отличались от всех остальных руссичей, и почему они явно напоминают представителей высших кшатрийских каст даже в современной Бенгалии? Дело в том, что князья не были «обычными» людьми в традиционной политико-правовой культуре восточных славян, поэтому и должны были резко отличаться них. Отсюда, по нашему мнению, и безбородость, и чуб древнерусских князей ранней поры при сохранении особо отмеченных в КП усов. Это типологически подобно отсутствию кос у тюркских каганов VII в., тогда как косы у простых тюрок статусно были близки бороде у восточных славян. Как существа, имеющие контакт с представителями иного мира, так же резко должны были отличаться от «обычных» руян и жрецы Арконского святилища Святовита, наоборот, вопреки общей традиции, носившие бороды и длинные волосы. Поморские жрецы, также вопреки общей традиции, носили длинные одеяния. Наконец, на всех трёх сохранившихся портретах магупата — верховного зороастрийского священнослужителя — Картира последний изображён как безбородый старец, что, по нашему мнению, имеет примерно то же значение.

Для решения интересующих нас вопросов нельзя обойтись без рассмотрения ещё одного вида инициации, связанной в осетинском нартовском эпосе с именем младенца с золотым хохолком – Арахцау, приёмного сына Бедзенага. Его рождение было волшебным: будущего героя зачали младенцы, родившиеся в одну ночь – мальчик из Нижних Нартов, т.е., по всей видимости, из Бората, и девочка их Верхних Нартов – из Ахсартаггата. Ребёнка, родившегося с золотым хохолком, пустили по воде, как обычно делали с необычными детьми, фактически — детьми духов, в том числе и в славянской, и в хеттской традиции (ср. сказание о 30 братьях-близнецах у хеттов). Бедзенаг, причём именно по золотому хохолку на макушке, узнал о нартовском происхождении ребёнка.

Взятый сам по себе, данный текст непонятен, но на славяно-арийском культурном фоне многое становится на свои места. Начнем с того, что будущий герой был прославлен впоследствии воинскими подвигами. Следовательно, он воспринимается как представитель рода Ахсартаггата, принадлежа одновременно, как сын представителя рода Бората, к роду-«предсословию» непосредственных производителей. Однако, вспомним элементы материнского права у древних сарматов. Следовательно, мы находим доказательство в пользу того, что принадлежность ко всем трём родам нартов изначально мыслилась именно по женской линии, а происхождение отца значения не имело.

Однако, едва ли чуб древнерусских князей-язычников – сарматское заимствование, или же заимствование тюркское.

В «Великой хронике» сохранилось свидетельство о том, что некогда аналогичный чуб имел древний король Помпилиуш, получивший вследствие этого прозвище Хотышко: «Iste Pompilius pessimus cognominabatur Choszysko ex eo, quia paucos pilos et oblongos in capite habebat. Chossisco enim diminutivum quasi scopula parva fuerat appellatus» .

Перевод: «Мерзостный Помпилиуш был прозван «Хотышко», ибо на главе у него имелось небольшое количество длинных волос. «Хотышко» же значит «метёлка», отсюда и уменьшительное обозначение «метёлочка».

Таким образом, некогда чуб был знаком князей и у лехитов, где влияние ариев было гораздо меньше, чем у восточных славян. С другой стороны, нет смысла отрицать, что этот обычай постоянно «подпитывался» очень долгими и многогранными контактами предков восточных славян и арийских народов, о чём свидетельствуют самые различные источники. Тюркские же аналоги, в противоположность славянским, явно восходят к аланскому субстрату в истории и культуре тюрок.

Значение подобного обряда раскрывается индийскими письменными источниками следующим образом: чуб прикрывает самое уязвимое место человека, повреждение которого якобы вызывает немедленную смерть (Пандей Р.Б. Указ. соч. С. 104-105). Возможно, это позднее переосмысление древнего мотива, встречающегося в верованиях различных народов, согласно которому последний локон – прибежище души человека, которая как бы «преследуется» ножницами во время стрижки. Типологически ситуацию можно также сравнить с положением дел не только у тюрок, но и у франков. Тогда как все остальные свободные люди, достигнув зрелого возраста, коротко стриглись, франкские короли ходили с длинными волосами. Видимо, в них и находилась, в понятиях того времени, сверхъестественная мощь этих сакральных владык. С принятием христианства представления об особом значении чуба и усов исчезло, ибо это касалось, в первую очередь, языческих воззрений, связанных со статусом князей. К этому духовенство, надо думать, было особенно нетерпимо. Относительно же бороды, «важной для всех», как верно писал Н.И. Хлебников, Церковь сделала уступку народным верованиям, «освятив» последнюю. К тому же, брадобритие стало восприниматься как одна из черт, характеризующих «латынскую ересь»: «Иже постригают бороды своя бритвою, иже есть отсочено от Моисеева закона и от Евангельска». Здесь русская традиция шла за византийской, а последняя, в свою очередь, — за древнегреческой (ср. бритого ольвиополита). Что же касается Древней Руси, то постепенно бороду здесь стали отпускать и князья, что вошло в повсеместный обычай. Пожалуй, только св. Владимир Василькович Волынский, и то по западному образцу, «бородоу стригыи», а может быть, как полагал В.С. Иконников, и брил её.

Итак, особенность, «изъятость из общих правил» славянского князя воплощалась и в особенностях его внешнего облика. Иными словами, он не должен был выглядеть, как обычный человек. Потому, в отличие от полноправного, но обыкновенного мужчины, даже представителя высшей элиты, восточнославянские князья брили бороду и волосы на голове, оставляя усы и оселедец на голове, тогда как у всех остальных борода считалась сосредоточием мужской волшебной силы. Наличие же древнелехитской параллели не позволяет нам свести данный обычай лишь к арийскому влиянию, несмотря на то, что многообразные связи с арийскими этническими группами, в первую очередь, с аланами в течение ряда веков подпитывали последний. Кроме того, в данном случае восточнославянская потестарно-политическая традиция резко отличатся от северогерманской, где именно борода всегда была и предметом мужской гордости, и сосредоточием мужской волшебной силы. Наличие же бороды у восточнославянского князя-язычника явно было бы равнозначно его профанации как правителя-бога, впрочем, как и наличие кос у хазарского кагана, священного владыки Хазарии.

Игорь Васильевич Лисюченко

* Мнение редакции Фонда может не совпадать с мнением автора